夏休みの子どもの宿題を手伝っているパパママが苦戦するのが「読書感想文」です。

本を読んだ感想は人それぞれなので「読書感想文の書き方を子どもに教えること」が難しいんですよね。

そんな小学生のお子様をもつ母たちのために、今回は夏休みの宿題・読書感想文の書き方と、上手に子供に教えるコツを紹介していきます!

※作品のネタバレを含むのでご注意くださいね。

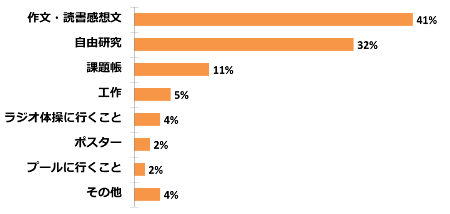

小学生が苦戦している夏休みの宿題ランキング

小学生が苦戦する夏休みの宿題ランキングでも、読書感想文はトップクラスに難しいようです(笑)

「宿題は自分の力でやるもの」ですが、「こんな風に書いてみたら?」と的確なアドバイスができれば、自分の力を発揮するきっかけになるかもしれません。

ここはひとつ、パパママが背中を押せるアドバイスをしてあげてください。

母が手伝う子供の夏休みの宿題

ちなみに世間はこんな感じで、みんな子どもの宿題を手伝っています(笑)

読書感想文の書き方コツ【高学年~低学年】

まず、読書感想文の書き方をお伝えしていきますね。

小学生低学年から高学年まで、選ぶ本の難易度が変わるだけで基本的な読書感想文の書き方はおなじです。

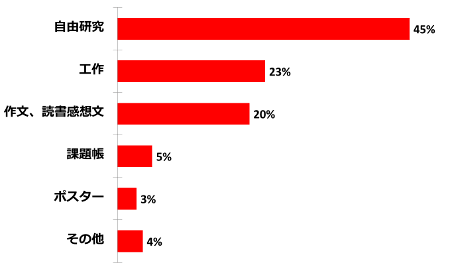

- この本を選んだ理由

- この本のあらすじ

- 心に残ったところ

- 自分だったらどうするか

これが基本形態で、ここを必ず抑えておけば、後は自由に書いてOKです。作文用紙がすかすかの場合は、2番のあらすじ紹介を長めにしましょう。

起承転結など、子どもには難しいので忘れましょう。難しいことを要求すると、かえって子どもの作文嫌いを助長してしまいますからね。

では1~4番の具体的な書き方を紹介していきます。

読書感想文・例文「クリスマスカロル」

読書感想文の書き出しは、その作文の「顔」のようなものでとても重要です。以下に小学生におすすめの「読書感想文の書き出し例」をお伝えしておきますね。

クリスマス・キャロルの書き出し例

「クリスマス・キャロル」を例に挙げて見ていきましょう。

①「ボクはこの夏休みに、ディケンズの「クリスマス・キャロル」を読みました。クリスマス・キャロルは、イギリスのお話しです。お母さんの本棚にあったので、この本を読むことにしました。」

②「欲ばりでものすごくけちなスクルージというおじいさんが、クリスマスの日に夢を見て、3人の霊に色々なものを見せられる話です。「過去」と「いま」と「未来」を見せられます。その夢の中で、自分の欲ばりやけちが間違っていることを知りました。自分が今まで、周りの人にとてもひどいことをしていたことを知ったのです。そして夢から覚めた後に、おじいさんは考えを変えて、優しいおじいさんに変わりました。」

③「ボクがこのお話しで特に好きだった部分は、スクルージの甥が、スクルージが欲張りでケチな時でも、優しく接してくれていたところです。スクルージのような冷たい人に、優しくできるのは本当に心が優しい人なんだと感心しました。僕も、お金はなくてもそういう人になりたいと思いました。そしてもう一つ、僕が気になったのは、スクルージさんが若い頃に、恋人がいたということです。恋人とはお金がなくて結婚を諦めていました。けど、頑固で心の狭いおじいさんになるくらいなら、お金がなくても結婚をして家族を大事にした方がいいと思いました。」

④「僕はいままで、たくさんお金を稼ぐためにいい仕事に就きたいと思っていました。けど、この本を読んで、お金よりも家族を大事にしたほうが、幸せな人生を送れるのだとわかりました。」

①「この本を選んだ理由」のポイント

なぜその本を選んだのか、を最初に簡単に紹介するといいですよ。

- 「僕はこの本を、お母さんと一緒に図書館に行って選びました。」

- 「この本は、家の本棚にあったので、前にも読んだことがあり、面白かったので選びました。」

- 「この本は、戦争について書かれているので選びました。」

- 「僕は冒険が好きなので、この本を選びました。」

- 「挿絵がとても綺麗だったので、この本を選びました。」

- 「タイトルがとても面白そうだったので、この本を選びました。」

など、本を選ぶ理由は様々ですが、1文でいいので、書きましょう。

②「この本のあらすじ」のポイント

先生や、読書感想文を読む人に向けて、簡単でいいので本の内容を紹介しましょう。

ここでの注意点は「細かく書きすぎないこと」です。物語を俯瞰して書くことは、子どもには難しいので「AがBに○○ということを言って、Bがそれに文句を言い、2人でケンカになってしまいます。」など、説明っぽくなってしまいがちですが、ここは簡潔に書くようにしましょう。

書く内容に口出しはしない方がいいので、「3行でかこうね」とか「作文用紙のここからここまでかこうね」と、範囲を伝えてあげるといいですよ。

勝手にかいつまんでくれますから

③「こころに残ったところ」のポイント

3番の「心に残ったところ」と4番の「自分ならどうするか?」をまとめて書いてもOKです。

「この本の~~という所が一番心に残りました。私なら●●すると思いました」のように。

本を読みながら、「心に残った個所」候補を決めるために、心に残った個所全てに付箋を貼っておき、読書感想文を書くときに選びやすいようにしましょう。

④「自分だったらどうするか」のポイント【一番大事!】

本を読んで、「自分ならこうする」と考えを持つことはとても大切です。

また、「本を読んだ後で、変わった自分の意見」を書くことも大切です。

「この本を読んでよかった!なぜなら、考えがこのように変わったから!」と読書感想文の最後に書き加えることで、感想文に大きな幹が出来上がります。

へたくそでもいい!

読書感想文は、へたくそでもいいんですよ。

「ボクはこの夏休みに、ディケンズの「クリスマス・キャロル」を…。スクルージというじいさんは、とてもけちで嫌われてます。死体のお金を盗むやつです。でも夢で自分が死んだ後を見て、いい人になりました…」

こんなのでもOK。文章丸パクリで書くよりも、自分の言葉で「先生にどうやって内容を伝えよう?」と頭を絞る経験が大切だからです。

今日の「下手」は明日の「上達」。

恥ずかしがらずに下手な文章を堂々と書かせてあげましょう!

ここはパパママ、口出しして「上手」にしないように忍耐が必要です!

読書感想文で最も大事なこと

読書感想文で大切なのは「その本を読んで子ども自身がどう思ったか、どう感じたか」です。

次に必要な行動は「どう思ったか」を文章化すること。

- 本を読む…インプット

- 作文を書く…アウトプット

これをセットで6年間やっていくことで、社会に出てからの国語力が養われます。

そう、今年ダメな出来でもいいんです。

6年かけて「本を読んで(インプット)感想を伝える(アウトプット)の仕組み」が身につけば十分なんです!

6年間で身につかなければ、中学でも高校でもいいんです。

大切なのは「小学生の頃の成績」ではなく、「インプットしたものに対して自分の率直な意見を引き出し、周囲にアウトプットする力を身につけること」です。

- 本を読む(インプット)

- その本を読んで「どう思ったか」を文章にする(アウトプット)

読書感想文は先生への手紙

たとえて言うなら、ドラえもんとかコナンとかの映画の感想を夢中になってまくし立てる子供の姿。あんな感じで子供が自由にぺらぺら感想を興奮して伝えてくれたら、読書感想文も簡単に仕上がります。

「この面白さ!感動を誰かに伝えたい!」って気持ちになってくれることが一番。

その「誰か」が担任の先生で、読書感想文は「本の感想を先生への手紙」として丁寧語で書く行為と思えば難しくありません。

たった一人に向けて書いた文章こそ、多くの人への感動を生むというのは、ライター職の私が常に意識している文章構築の視点でもあります。

母に出来る2つの工夫

さて、小学生の読書感想文において、「その本を読んで子ども自身がどう思ったか、どう感じたか」がもっとも大切であると上述しましたね。

それさえ引き出せれば、後は文章化に向けてのワンステップを踏むだけ。

なので、パパママは子どもの読書感想文を手伝うときに、次の2つの点を試してみてください。

- 読みながら心に引っ掛かった個所に付箋を貼る

- 褒める

本を読みながら、心にとまった個所に付箋を貼ることで、子どもも本の内容を思い出せます。

付箋を貼らないと、子どものタイプによっては、読んだ端から内容を忘れてしまいますから、付箋はとても役に立ちますよ!

次に、どんな出来でも褒めてあげることで「本を読む」「感想を書く」という行為を好きになってくれます。

下手でもいいので「この漢字書けるんだね」「字が上手いね」と、褒めてあげてください。

それだけで「読書感想文」が好きになってくれる可能性がありますから!

明日までに読書感想文を終らせたい場合

夏休みの終わる明日までに宿題を終らせなきゃ!って状況の方には、2つの方法をご提案いたします。

- 過去読んだ本の中から、読書感想文を書く

- 読書感想文のための本をこれから急いで選んで読む

- もっと急ぐ方はこちらへ!→「読書感想文の時短の書き方」(ページ内ジャンプ)

ここでもう一度、読書感想文の書き方で大切な2ステップを見てみましょう。

- 本を読む(インプット)

- その本を読んで「どう思ったか」を先生に伝えるように書く(アウトプット)

1番は、夏休み以外にすすめてもOK。特に寝る前に読み聞かせしているご家庭などは、読み終わった後に「どう思う?」なんて聞いてみてもいいですよね。

夏休み後半に「ママ読書感想文手伝って!」となったときに、過去に読んだことのある本を取り出して、2番の【どう思ったかをまとめる】を一気に進め、その後読書感想文を書いてもらえばOK。

学校からのお便りで「読書感想文は夏休みに読んだ図書に限ります」とか書かれているけど、私はバレなきゃいいかなと無視してます。

学校の教えを守りたいというお母さんは、今から家にある本を選び、お子さんと急いで読みましょう!

先生の採点ポイント

学校の先生は読書感想文を通して、「この子はどう感じているのか。何に着目する子なのか」を見ています。

だから読書感想文は、子供が感じたままを書くことが一番!

起承転結などの小手先の文章テクニックよりも、自分の感じたことを率直に書いているか。他者に伝わる文章でかけているのか。それが何よりも印象深く表われます。

- 感じたことを文章で表現できているかどうか

- 句読点の正しい位置

- 適切な段落わけ

- 誤字脱字

- 漢字力

漢字や段落なんて考えていたら、肝心の「感動を伝える」行為がおろそかになりかねないので、小学校の間は採点は低くてもかまいません。

大切なのは、「読んだ本の面白さを先生に伝えられるか」という点。

「先生がどんなところを採点ポイントにするか」ではありません。

感動や自分の考えを他者に伝えるという、将来的にも役立つ大きなコミュニケーション能力を培うことこそが、夏休みの読書感想文をおこなう最大のメリットです。

では以下に、母子が夢中になれる、小学生の読書感想文向けのおすすめ本を紹介していきます。

読書感想文の本の選び方【高学年~低学年】

本の選び方は小学1年~6年生を通じて、一貫して同じポイントを抑えればOK。

そして6年生まで絵本OKです!特に学校指定がなければ、絵本でいいんですよ!

もちろん5~6年生になって子ども自身がちょっと難しい本に挑戦したければ、それがベター。

どんな絵本・本を選ぶかというポイントは3つ。

- 有名日本人作家の本であること

- 外国文学であること

- シリーズ化されていること

この3つのどれか1つの条件クリアしている本を選べばOKです。

つまり、古い文学の宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」は有名日本人作家というポイントクリアなのでOK。

「星の王子様」は外国文学というポイントクリアなのでOK。外国から来た「リサとガスパール」は外国文学でシリーズ化という2点クリアなのでOK。

上記の条件1つクリアしていればOKです!理由は以下にお伝えしますね。

有名日本人作家の本・絵本(和書)

まず、宮沢賢治や新美南吉(ごんぎつね)、やなせたかし、あね弘士(あらしのよるに)など、作家さんや絵本タイトルが有名な作品は、間違いなく内容が面白いのでおすすめです。

「子供が関心を持って読める」という上述したポイントをクリアしてくれる上に、断片的に教科書に載っていたりするので、内容の下積みがある可能性が高いんですよね。

さらに「母も一緒に作品を読む」という点でも、母がもともと知っている有名どころを選ぶことで大幅時短につながります。

以下に学年別の有名日本人作家・作品を紹介するので、参考にしてください。

- 1年生:100万回いきたねこ、かぐやひめ

- 2年生:あらしのよるに、スーホの白い馬

- 3年生:ちいちゃんのかげおくり、てぶくろをかいに

- 4年生:ごんぎつね、セロ弾きのゴーシュ

- 5年生:シュナの旅、注文の多い料理店

- 6年生:窓際のトットちゃん、風の又三郎

聞いたことのある名作ばかりでしょう。宮沢賢治が多いのは、単に私の趣味ですが、一押しする価値のある名作なので惜しまずに、押します!

教科書に載っているものも多いため、お子さん自身も「これなら知ってる!」という作品が見つかるといいですね。

外国文学の日本語訳の本・絵本

次におすすめの読書感想文の本の選び方として、外国文学が日本語訳された本をおすすめする理由をお伝えいたします。それは外国文学が、「言語訳」という段階を踏んで伝わってきたものだからです。

つまり、外国語→日本語になおしてもなお、伝える価値があると高い評価をすでに海外で受けた証拠。確実に面白いものしか外国語訳にはならないので、読んで失敗がほとんどないんです。以下に外国人作家で、日本語訳されている小学生向けの本を選んでみたので、参考にしてください。

- 1年生:リサとガスパール、みにくいあひるのこ

- 2年生:長靴をはいた猫

- 3年生:クリスマスツリー

- 4年生:ナルニア国物語、せかいいちうつくしいぼくの村

- 5年生:クリスマスキャロル、幸福の王子、床下の小人たち

- 6年生:はてしない物語、モモ、13ヶ月と13週と13日、シートン動物記【オオカミ王ロボ】、チョコレートアンダーグラウンド

これまた有名どころばかりなのですが、「有名=おもしろい」ので、子供も母も楽しむことが出来ます!日本にはないキスやハグなどの文化や風習が当たり前のように物語の中で再現。読書感想文に、その点について言及して書くのもいいですね。

シリーズ化されている本

次にシリーズされている本をおすすめする理由をお伝えいたします。

シリーズ化とは、「1冊目が面白くファンが多いため、2作目3作目がつぎつぎと作られた」物が多いから、やはり「シリーズ化=おもしろい」という根拠になるのです。

以下に年代別のシリーズ化の本を紹介いたします。

- 1年生:おたまじゃくしのうんどうかい

- 2年生:ぼくはめいたんてい

- 3年生:くまのこウーフ

- 4年生:星のカービィ(男の子)、わかったさんのクッキー(女の子)

- 5年生:おしりたんてい

- 6年生:ふしぎのかぎばあさん、江戸川乱歩シリーズ

本屋に平積みになっているものから、古くからある名作もずらり。ママたちも「昔読んだ!」が見つかれば何よりです。母子で血がつながっているので、母の感銘を受けたものは、子供も感動する可能性大。この夏は是非、母子読書をたのしんでください!

読書感想文のもっとも楽な書き方(裏技)

いやいや、明日までに読書感想文仕上げなきゃいけないし、もう図書館しまってるし、何とかしてよ!

という切羽詰った母子さんには最期の裏技お伝えします。タイトルからイキナリここに飛んでもOK笑

切羽詰っている母子さんにはとっておきの方法、映像化されている本を選ぶことをおすすめします。

しかも今から見るのではなく、なるべく「すでに見たことのある」お話しがいいですよね。

さすがに1~2年生は家にある絵本で対応できると思うので、3年生以上におすすめの「映像化されている原作本」を紹介いたしますね。

子供になじみ深いジブリも織り交ぜてご覧ください。

- 3~4年生:不思議の国のアリス、霧のむこうのふしぎな町、赤毛のアン、銀河鉄道の夜、ナイチンゲールとばらの花、ふたりのロッテ、サウンドオブミュージック

- 5~6年生:小さなスプーンおばさん、あしながおじさん、蜘蛛の糸、魔法使いハウルと火の悪魔、魔女の宅急便、ぼくらの7日間戦争、ハリーポッターと賢者の石、34丁目の奇跡、アルプスの少女ハイジ

いかがでしょうか。ジブリ多数。有名どころ、名作多数。なんなら今からツタヤでレンタルでもOKですよ。

まとめ

最後になりますが、ここで全体の「読書感想文の書き方・小学生編」をまとめてお伝えいたします。

- 読書感想文を苦手な理由

:本に興味がない

:宿題だから仕方なく読む(書く)

:母も書き方がわからない - 苦手克服のポイント

:宿題とは切り離して「本」の内容を楽しむ

:確実に面白い本を選ぶ - 書き方のコツ

:起承転結は忘れる

:「1,書き出し」「2,あらすじ紹介・印象に残った箇所紹介」「3,本を読む前と読んだ後の自分の変化」を書く

:本を読む=インプット、文章化して先生に内容を伝える=アウトプット、という流れを意識する

:先生に、本の内容を伝える手紙を書くような気持ちで書く - 母の手助けポイント

:一緒に本を読んで、感想について話し合い、共感しあう

:小学生の間は「評価」「成績」を気にせず、読み書きを好きになる自信構築を優先する - 先生受けのいい書き方は?

:本を読んだ率直な感想を文章化できていればOK

:段落わけ、句読点、漢字、誤字脱字も出来る範囲でケア - 本の選び方

:有名日本人作家・本、外国文学の日本語訳の本、シリーズ化されている本が、面白いものが多い - 書き出し例

:著者名、作品名、その本を選んだ理由、簡単な全体の内容から書き出す - 明日まで・すぐに書き出したい場合

:過去に読んだことのある本、切羽詰った場合は映像化してあるもの(ジブリなど)の原作を選ぶ

いかがでしょうか。「まとめ」なのにまとまりきらない難解さ笑

もっとまとめると、自分がその本を読んだ面白さが、先生に伝わればOKです!

本は昔から、人々の生活に想像をもたらすエンターテイメントです。

本を読んで楽しむこと(インプット)が第一!それを他者(先生)に伝えること(アウトプット)が、読書感想文の目的です。

6年かけてゆっくりと楽しみ方を知るくらいの気持ちで、気軽にとりくんでみてくださいね。

最後まで読んでくれてありがとうございました。